入院や手術をして医療費が高額になった場合でも、日本の健康保険制度には「高額療養費制度」という世界最強の制度が存在します。

大変素晴らしい制度ではありますが、外来や入院、また調剤薬局など様々な医療の提供を受けた場合、どのような計算がなされるのか、複雑でわかりづらい印象があります。

実は、70歳以上の方は窓口負担金がいくらであったとしても、外来も入院も、また調剤薬局や歯科の支払いさえも合算することができます。

この記事では、10年以上医療事務員として外来や入院の医療費の請求業務に携わり、多くの患者さんにアドバイスをしてきて筆者が、高額療費制度における入院と外来の合算のルールについてわかりやすく説明していきます。

この記事をお読みいただくことで、高額療養費制度についてずいぶん詳しくなりますので、ぜひ最後までお読みください。

なお、本記事は70歳以上の方のケースを対象とした内容となっております。

70歳以上と69歳以下で条件が多少異なりますので、69歳以下の方のケースは、以下の記事をご参照ください。

目次

1.高額療養費制度の基本

高額療養費制度の基本に関しては以下の記事にまとめていますので、そちらからお読みいただくとよりスムーズに理解を進めることができます。

また、70歳以上の所得区分と自己負担限度額表も併せて提示しておきます。

2.高額療養費制度の前提

2-1.自己負担限度額

本記事でたびたび「自己負担限度額」という言葉が出てきますが、これは表の中の以下の値を指します。

- 現役並みⅢ 年収 約1,160万円~:252,600円

- 現役並みⅡ 年収 約770万~1,160万円:167,400円

- 現役並みⅠ 年収 約370万~770万円:80,100円

- 一般 年収 156万~370万円:57,600円(外来:18,000円)

- 低所得Ⅱ 住民税非課税世帯:24,600円(外来:8,000円)

- 低所得Ⅰ 住民税非課税世帯:15,000円(外来:8,000円)

ただ厳密に言えば、年収370万から1,160万円以上の上から3つの区分は総医療費など計算式に当てはめた結果を「自己負担限度額」と呼ぶのですが、さほど支障ないため住民税非課税世帯などと足並み揃えるべく「自己負担限度額」として統一します。

高額療養費制度の大前提として、医療機関や調剤薬局、歯科などの窓口負担金の合計額がこれらの自己負担限度額を超えることで初めて高額療養費として差額が支給されます。

窓口負担金の合計額が、ご自身のそれぞれの所得区分に該当する自己負担限度額に達しないのであれば、高額療養費制度の手続きは不要です。

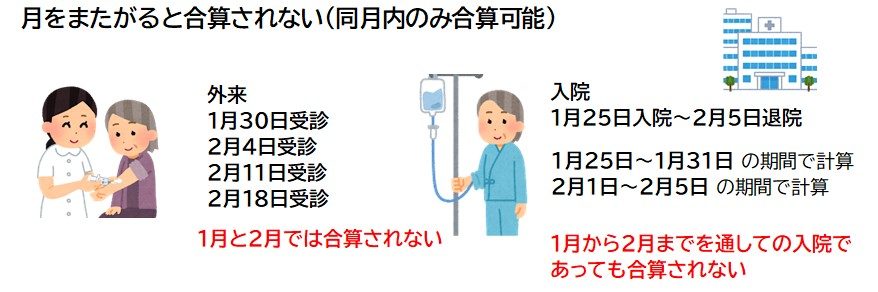

2-2.同月内の診療であること

高額療養費制度は同月内の診療であることが絶対です。

月単位での計算となりますので、たとえば、入院・外来問わず1月と2月の診療の窓口負担金を合算することはできませんし、たとえ同じ入院(例:1月25日に入院し、2月5日に退院)であったとしても、月をまたぐと合算することはできません。

3.入院と外来で合算できる条件

入院と外来の窓口負担金を合算できる条件は、特にありません。

69歳以下の方なら、入院と外来の窓口負担金がそれぞれ21,000円以上である必要がありますが、70歳以上はそのような基準は設けられていません。

入院と外来の窓口負担金がいくらであったとしても合算することができ、その合計が該当する適用区分の自己負担限度額を超えていることで差額が高額療養費として支給されるのです。

このルールは所得の高い70歳以上の高齢者にも適用します。

3-1.入院・外来の合算例

Aさんは4月にD病院の入院と外来を受診したため、それぞれの窓口負担金を合算することができます。

また入院と外来は同じ医療機関でなくても大丈夫です。

以下の例2のように、Aさんは5月にD病院の入院と外来に加え、E病院の外来も受診したため、いずれの窓口負担金も合算することができます。

例1.2では、合算対象の窓口負担金の合計が60,000円および63,000円となり、Aさんの適用区分「一般」の自己負担限度額である57,600円を越えているため、高額療養費の支給対象となります。

3-2.調剤薬局や歯科も合算できる

以下の例3のように調剤薬局や歯科での窓口負担金も合算することができます。

例3では、合算対象の窓口負担金の合計が67,100円となり、適用区分「一般」の自己負担限度額である57,600円を越えているため、高額療養費の支給対象となります。

3-3.自己負担限度額以下は支給対象外

窓口負担金の合計が自己負担限度額に達していなければ高額療養費の支給対象とはなりません。

自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されるのですから、基準に達していないのであれば支給対象でないのは当たり前といえば当たり前ですね。

4.適用区分「一般」以外の区分のケース

ここまでの例では適用区分が「一般」で計算してきましたが、考え方は「低所得Ⅰ」も「低所得Ⅱ」も全く同じです。

窓口負担金が、それぞれ自己負担限度額である15,000円もしくは24,600円以上となれば、それ以上の負担金が高額療養費として支給されます。

現役並みの方の場合は、それぞれの適用区分の計算式に当てはめて計算していけば自己負担金を算出することができます。

70歳以上の現役並みの方は69歳以下の方と同様の計算式となりますので、上記リンクの記事をご覧いただくとよりわかりやすいです。

5.限度額適用認定証では合算できない

限度額適用認定証(低所得の方は限度額適用・標準負担額減額認定証)を事前に準備し医療機関に提示することで、窓口負担金をはじめから高額療養費を適用した費用で抑えることがでできますが、今回ご紹介したような入院と外来、調剤薬局など複数の支払いをしている場合、合算はできません。

限度額適用認定証(または限度額適用・標準負担額減額認定証)だけでは、医療機関側が他の医療機関や調剤薬局などでどれだけ自己負担金を支払っているのか把握することができないからです。

限度額適用認定証(または限度額適用・標準負担額減額認定証)は、あくまで入院や外来、調剤薬局などそれぞれの窓口負担金を自己負担限度額までに抑えるためのものです。

あとから高額療養費として申請すれば、合算された上で限度を超えた金額が支給されますので心配無用です。

6.本記事のまとめ

- 高額療養費は入院や外来で合算できる

- 70歳以上の方であれば無条件で合算できる

- 調剤薬局や歯科クリニックも合算可能である

- 限度額適用認定証では合算して適用させることができない

7.おわりに

以上、高額療養費制度の入院や外来などの窓口負担金を合算するルールについてご説明してきました。

少々ややこしいため、医療事務員であっても以外と把握していない方も多く、医療機関の窓口で適切な説明を受けていない方も多いでしょう。

患者さんである皆さんが損をしないよう、医療費に関する情報を本ブログでしっかり発信していきますので、ぜひとも定期的にアクセスしてみてください。